| 中村 司のコレクション~景粛宮 2 江戸・室町の医学書(2) |

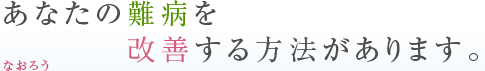

| 養生弁 後編 (上/中/下) |

|

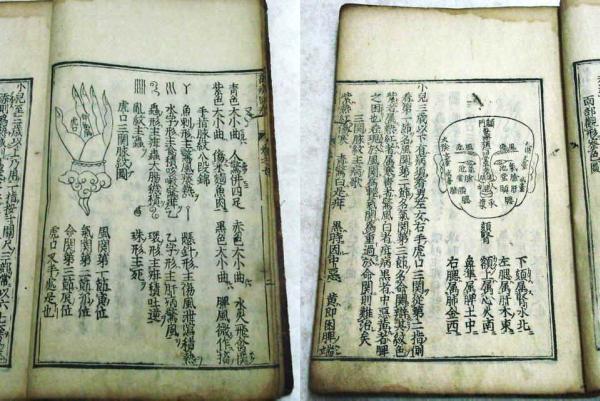

| 水野澤齋義尚(著) 上記は眼球の図 |

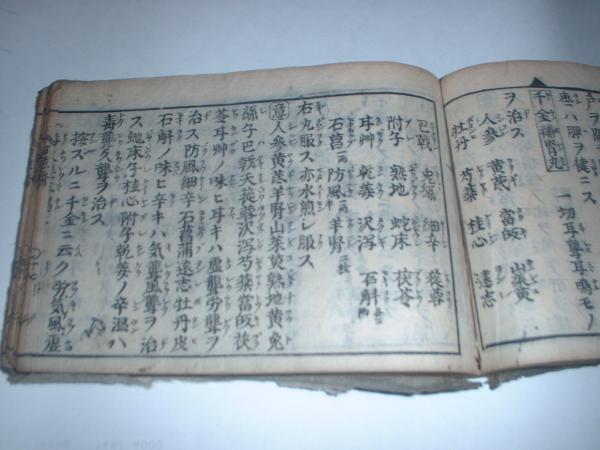

| 名医方鑑 巻4書 |

|

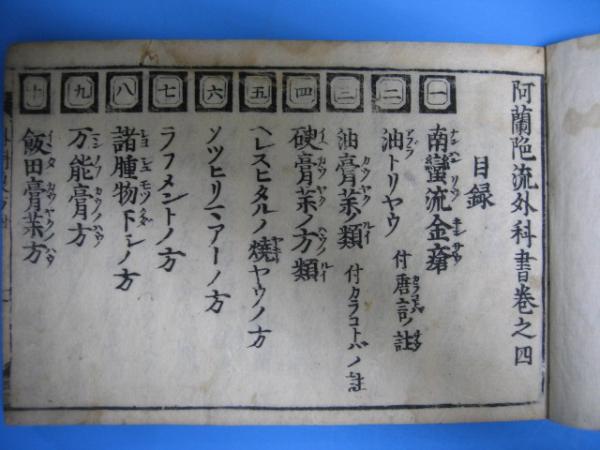

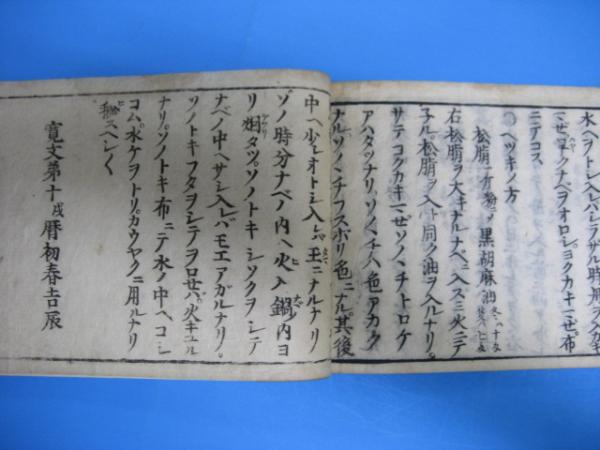

| 阿蘭陀流外科書(オランダ流外科書) 巻之四寛文10年(1670年) |

|

成立が鎖国直後の1670年と古いこと、同一と思われる文書が東京大学や京都大学の関係文書に見あたらないことからかなりの貴重書かもしれない。 |

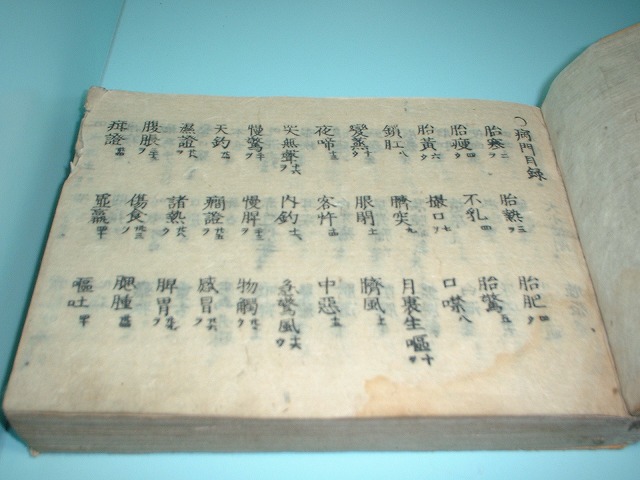

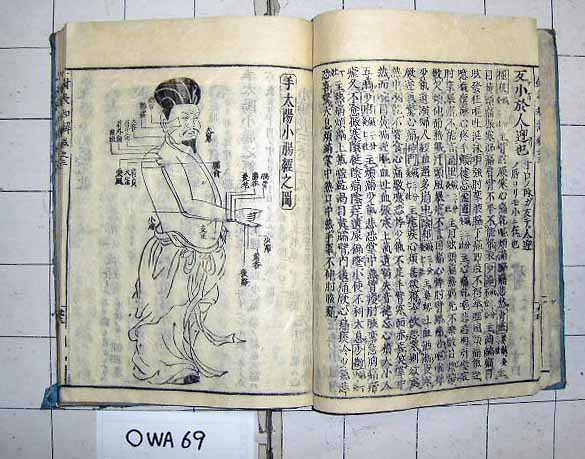

| 「古今幼科摘要」 小児科についての東洋医学 |

|

| 「古今幼科摘要」 小児科についての東洋医学 下津寿泉 著 宝永6年刊 (1709年) 名古屋市立大学 大神文庫と同じもの |

| 『万病回春病因指南』 巻之六・七の合本 |

|

●岡本抱一 京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫セレクト病因指南」と同じ |

| 遠西医方名物考 |

|

| 江戸時代を代表する蘭学者・宇田川榛斎(うだがわしんさい)の名著。文政7年(1824年) 絵入りの蘭学書は珍しい。 「サルビアの図」(右画像) |

| 医方大成論和語 岡本一抱(近松門左衛門の実弟) |

|

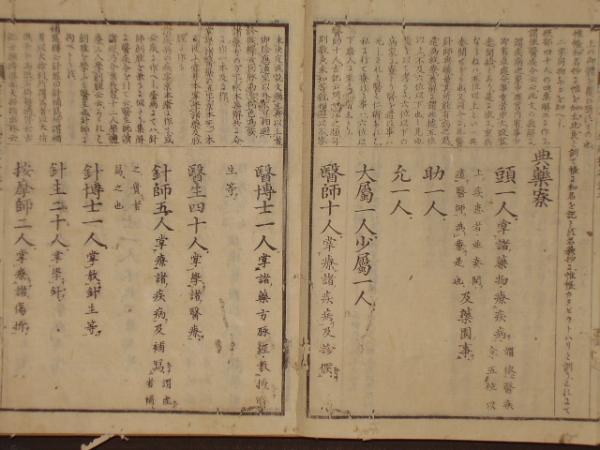

| 令義解(りょうぎのげ) 右大臣・清原夏野が編纂 |

|

| 大宝律令(701年)以来の官位と職制が明らかにされている 鍼博士の記述など「東洋医学の朝廷での位置づけ」 典薬寮に在籍する医師、医博士、針師、針博士、按摩師について記述された貴重な書。 近いうちに解読して発表する予定 |

| 貝原益軒 【無病 長生 養生之法 並 天寿捕元丹来由効能書】 |

| 貝原益軒 (かいはら えきけん 筑前 福岡藩医) 【無病 長生養生之法 並 天寿捕元丹来由効能書】(ムビョウ チョウセイ ヨウジョウノホウ ナラビニ テンジュ ホゲンタン ユライ コウノウガキ) 京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫目録 ムと同じもの ●貝原益軒 (かいはらえきけん 福岡藩医) 江戸時代 前・中期の儒者。「養生訓(ようじょうくん)」の著者としてあまりに有名。福岡藩医官・貝原寛斎の四男。 名は篤信、字は子誠、通称を助三郎、のち久兵衛、別号に損軒・柔斎。 父や兄・存斎に医学・漢学を学ぶ。のち福岡藩医となり京都に遊学。 学問は初め陽明学を好み、のち朱子学を、晩年にはその朱子学も批判するに至った。 探究極めて幅広く、子女の教育法を説いた「和俗童子訓」等著書も多い。正徳4年(1714)歿、85才。 |

| 伊藤玄朴 医療正始 3・13・15巻 3冊 |

| 近代医学の父 伊東玄朴(いとう げんぼく) による江戸期の蘭学書 (西洋医学書) 医療正始[いりょうせいし]」3・13・15巻 3冊 医療正始 附医院類案 【著者】ビショップ(ビスコフ) 著 伊東玄朴 訳 【成立】天保6(1835)年 ~ 安政5(1858)年 東北大学 附属図書館と同じもの 幕末に長崎でシーボルトに師事し、蘭方医として初めて将軍の奥医師となった伊東玄朴は、日本で最初に種痘[しゅとう]を導入した。 玄朴自身が翻訳した蘭書 医療正始(いりょうせいし)は特に有名。 |

| 「万外集要」 山本玄仙 著 |

| 「万外集要」(マンガイシュウヨウ)東洋医学 別名 万外集 山本玄仙 著 元和5年(1619年)刊 徳川家康公が亡くなった直後、江戸時代初期の東洋医学関係書籍。中国から伝来した外科医学について解説している。 京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫目録 マと同じもの |

| 和蘭内景 医範提綱 巻之三(3巻3冊) 幕末期西洋医学 |

| 医範提綱 (オランダないけい いはんていこう) 【角書】和蘭内景 (オランダないけい) 【別書名】西説医範提綱釈義(せいせついはんていこうしゃくぎ) 宇田川榛斎(うだがわしんさい)訳(著) 諏訪俊 編 文化2序、同刊 (弘化2年 再刻) 以下、中村学園大学HPの解説要約 医範提綱(文化2年、1805年)は宇田川榛斎(うだがわしんさい・玄真/げんしん)が書いた簡潔な解剖学の本(本文3巻および図)。 宇田川榛斎(玄真)は多くのオランダの解剖学書を読み、30冊におよぶ「遠西医範」を書いた。しかし、これは出版されず、「医範提綱」はその概要を要約したもの。 解剖学、生理学、病理学の知識を網羅し杉田玄白による「解体新書」、大槻玄沢の「重訂解体新書」より多くの医師によって読まれた。また膵、腺など現在使われている解剖用語の多くはこの本で使われたとされる。 宇田川家の人々は蘭学の発展に大きく貢献した。宇田川玄随(槐園)(1755~1797)は津山藩(岡山県)の医師で漢方医であったが、将軍家・奥医師 桂川甫周(かつらがわほしゅう)の示唆で大槻玄沢(おおつきげんたく)の門に入り、蘭語を学んだ。 それまで西洋医学のうちでは外科学のみが知られていたが、彼はオランダの内科書「西説内科撰要」を翻訳し、内科学を紹介した。 その養子である宇田川榛斎(玄真)(1769~1834)も大槻玄沢に学び、「西説内科撰要」を改訂し、「医範提綱」を出版した。その養子である宇田川榕庵(うだがわようあん 1798~1846)も同じく医師であるが、化学・植物学・動物学・薬学に造詣が深く、かつ識見に富んだ。 日本最初の化学の体系的な本である「舎密開宗」(せいみかいそう)はその代表作。 医範提綱52の解剖図譜(1808年)は日本最初の銅版の解剖図。宇田川榕庵(宇田川玄真の養子・うだがわようあん1798~1846)と宇田川家 3代 江戸時代、宇田川家3代にわたる業績は、西洋科学を、広い分野にわたって日本に伝えたというもの。宇田川榕庵は美濃(岐阜)大垣藩医・江沢養樹の長男で、宇田川玄真の養子となり日本の近代科学の確立に多大な貢献を果たした。 シーボルトは、来日して3年後に、江戸で宇田川榕庵と対面し、彼の語学力と科学知識の豊富さに驚く。別れるとき榕庵はシーボルトに日本の植物葉をたくさん贈り、シーボルトは植物学の原書と顕微鏡を贈る。早稲田大学図書館所蔵貴重資料「伝・宇田川榕庵使用顕微鏡」が、このとき贈られたものと推定される。 宇田川榕庵は、1837年(天保8年)に日本で初めての化学書「舎密開宗(せいみかいそう)」を江戸で刊行。榕庵が訳した「細胞」「水素」「窒素」「酸素」などの訳語は、今もそのまま利用されている。またコーヒーを日本に紹介した。 杉田玄白たちが考えた用語「軟骨」「神経」「門脈」、後に宇田川玄真や大槻玄沢たちによる「膵臓」などの用語が、今でも使われている。 |

| 産科発蒙 (さんかはつもう) 3 |

| 江戸時代の産科の文献 片倉鶴陵 相州築井人 賀川玄迪門下 江戸後期 国立・国会図書館と同じもの |

| 「察病亀鑑」(サツビョウキカン) 巻之中 |

| 扶歌蘭度(独)ヒュッヘランド著 (蘭) ハーゲマン訳 青木坦(浩斎) 重訳 青木坦(別名/周弼 シウヒツ)訳 安政4年(1857)文豪ゲ-テの友人でもあったドイツのベルリン大学内科教授 ヒュッヘランド (1762~1836)の診断学書のオランダ語訳を、青木坦(1803~1863)が重訳したもの。青木坦は山口県大島の村医の子であったが、宇田川榛斎(うだがわしんさい)の弟子となって 蘭方医学を学び、さらに萩藩医として萩の洋学に寄与した。 ヒュッヘランドについては、緒方洪庵が訳した『扶氏経験遺訓』(1857年)が有名であり、とくに医戒は今日でもよく引用される。 滋賀医科大学 附属図書館記載 |

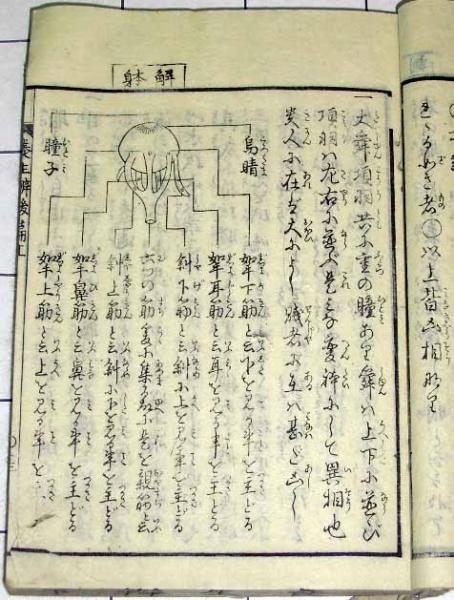

| 眼目明鑑 (ガンモクメイカン) 4巻 眼科 医学書 杏林庵 医生 著 |

| 眼科 医学書 杏林庵

医生 著 元禄2年(1689) 宝永4年(1707)か 不明 眼科の病気の場合、必ず「目に近い頭部に鍼をすること。 その詳しい方法と「病名ごとのツボに灸をすること」が述べられており、大変興味深い。 「目録」 雑治内療/雑治外療/枢要/洗薬/塗薬/吸裁/蒸薬/ 澄薬/腐膜法/通治/眼虫採*/悪血写下法/五眼見分/ 五臓尅障/陰陽眼論/寒熱弁義 |

| 「養生法」 松本良順(まつもとりょうじゅん) 著 山内豊城 校閲 註 |

| 山内豊城 校閲 註 元治元年(1864) コレラ、肺病、痔疾など 松本良順はポンペとともに長崎大学医学部の創設者。順天堂大学病院(医院)も松本良順ゆかりの病院である。緒方洪庵の後任として東京大学医学部の前身 「西洋医学所」頭取。 1866年幕府軍は長州藩との戦いに敗北し、良順は大阪城で病む14代将軍・徳川家茂公を治療し臨終を見取る。幕臣、将軍侍医として江戸幕府の海陸軍軍医制を編成し、総取締となった。明治には山県有朋の要請により明治新政府の陸軍軍医部を編成し、初代の軍医総監となる。 古来より江戸時代まで医学の中心は「漢方中心の東洋医学」であり、幕府にも大きな勢力を持っていたため、西洋医学(蘭学)はきわめて少数であった。 しかし西洋医学は高度な外科体系を持つため、西洋医学を日本に広めようとしたのが松本良順である。 栄養が少なく、伝染病が流行しやすい時代に海水浴、牛乳を飲むことを奨励したのも松本良順であった。 なお、幕末に長崎でシーボルトに師事し、蘭方医として初めて将軍の奥医師となった伊東玄朴は「近代医学の父」と呼ばれる。 |

| 「痘科鍵」トウカケン> 上・下 |

| 巽嘘萬攵 著 (中国人医家 ) 享保15年(1730) 滋賀医科大学 蔵書 より古く東北大学 蔵書と同じものか。 |

→コレクション 3へ